なぜ日本人は日本のことをあまり知らない?日本文化を英語で発信するクリエイターがその理由とおすすめの本を紹介!

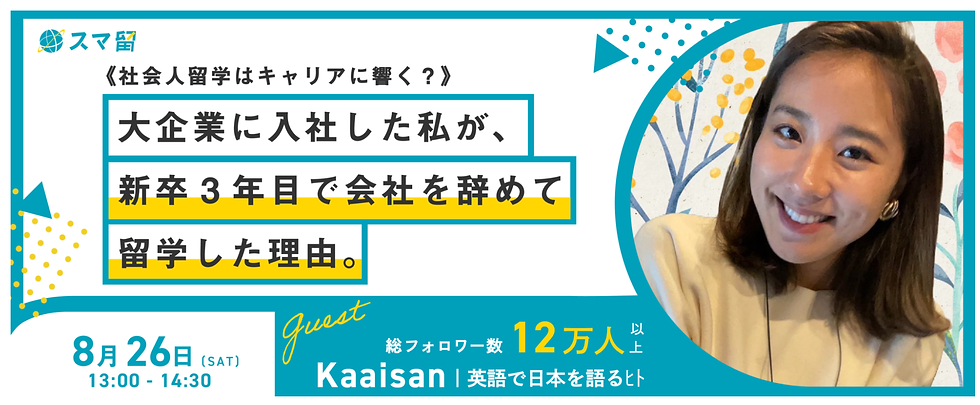

- Kaaisan

- 2023年6月17日

- 読了時間: 6分

日本人はシャイというのは本当か?

日本語には一人称(私、僕、俺)がたくさんあるのに、なぜ省略して話すのか?

神道ってどんな宗教なのか?

日本社会の「ウチとソト」の感覚はどんなものか?

これまで2年半ほど日本文化を英語で紹介する動画を作ってきたなかで、回答に困った質問のひとつが

「なんで日本人は日本についてこんなに知らないと思う?」

という質問だった。

習う機会がないし、聞かれもしないし、意識しないから。

それだけでは答えになっていない気がする私は、なぜ?を考えてみた。

私なりの結論は、極論「日本が島国だから」だと思う。

古代から世界の国々との交流の量がそこまで多くなく、遣唐使や遣隋使として使節団が大陸に行っていたものの、数年に1度、数名が派遣される程度で、しかも政府内で見聞がシェアされる程度なので民衆にまで影響が降りてこない。

そうなると劇的な変化は起こらず、自分たちの文化ってなんだろう?と考えることやアイデンティティが揺らぐような経験はない。

・・とは言ってもこれは太古の昔の話で、今はどうなんだっていう話になってくる。

私は結局これが今もあまり変わってないと思っている。

昔に比べれば、個人は格段に留学に行けるようになった。とはいえ、今度は政府の要人が行くわけじゃないから、個々人が得た経験や知見が社会に与える影響は小さくなる。

留学経験者や帰国子女は外資系企業や先進的な環境で活動することが多いから、結局その他大勢にはノウハウが共有されない。もしくは義務教育において、政府や教育委員会を通して十分に薄まった変化だけを受けることになる。

日本人はそもそも民族的に同一を好むというか、聖徳太子が定めた「和を以て貴しとなす」という価値観が根付いているため、異端は排除されやすい。そうなると島国のなかで皆でシェアする文化・価値観は均質化されていくため、ますます「自分たちの文化とは何か?_」を考えることがない。

さらに言うなら、昔からの教えや社会の仕組みにおいては、宗教からの影響も少なくない。新興宗教の怪しさや宗教戦争によって、宗教は危ないもの、というような印象が一部で生まれ、話題にすることもタブーのような感覚が生まれてしまった。

といった内容の動画を作ったことがある。ありがたいことに多くの方に共感の声をいただいた。

・・という自己満足の話はいいとして、このあたりのことをもっと本格的に知るためにオススメの本を紹介していきます。

内田樹「日本辺境論」

「知識人の大多数が 日本の政治がダメで、メディアがダメで、教育がダメで・・と日本の悪口になってしまう。(中略)日本を普通の国にしようと虚しく努力するより、そんな変わった国の人間にしかできないことは何かを考えよう」

「日本人は後発者の立場から効率よく先行の成功事例を模倣するときには卓越した能力を発揮するけれども、先行者の立場から他国を領導することが問題になると思考停止になる」

など、常にどこかに「世界の中心」を必要とする辺境の民:日本人とはどんな人たちかを、色んな角度から考察していて非常に面白い。

前田英樹「日本人の信仰心」

延喜式や本居宣長、その研究者の著作を引用しながら日本人の信仰心(信仰心があることと、特定の宗教に属することは違うとされる)を紐解く書。「もともと日本人は豊潤な水田に米を作り、米を食する喜びのなかに生きる。人が米を作るのではなく、自然が人をして米を作らせる。(中略)できた米は当然作った農人たちのものだ。神さまのものでも天皇のものでもない。だからこそ神々を招いた大饗宴が開かれるのである。天皇はその饗宴を神々を仰いで司る者であって、権力者でも支配者でもない。」面白い。

ルースベネディクト「菊と刀」

罪の文化と恥の文化という、聞いたことのある話をちゃんと理解したくて読んだ本。日本視点での日本を深掘るものではなく、アメリカ人が見た日本という点で比較的に知れて面白い。

「真の罪の文化が内面的な罪の自覚にもとづいて善行を行うのに対して、真の恥の文化は外面的強制力にもとづいて善行を行う。」「根が植木鉢の中に閉じ込められていた盆栽の松も、一度じかに大地に植えられれば二度と鉢には戻れないように、たとえほんの少しでもアメリカに住んで、この堅苦しくない行動規範を受け入れた日本人は、再び日本で窮屈に暮らすことが難しくなる。(意訳)」

梅原猛「梅原猛の授業 仏教」

お寺めぐりをする中で、曹洞宗 浄土宗 法華宗 日蓮宗 などなど際限なく現れる仏教の宗派を、別個に調べても繋がらなかった点の情報がつながって面白かった本。

河合隼雄「ユング心理学と仏教」

日本語には「私」が何種類もありながら省略されることが多い不思議の参考になった本。「西洋におけるIndividualという言葉はdivide(分ける)の否定形。ものごとを限界まで細分化した”もう分けられないもの”=個人 という考え。ヨーロッパの近代では分ける意識を洗練させていったのに対して、仏教では逆にものごとの区別を取り払う意識を洗練させる方法に努力した」「日本では沈黙を中心におく表現が大事だから主客未分化で話せる。主語や目的語を明らかにしない」

Why do you think that Japanese people don't know about Japan?

This is one of the questions that I get as a video creator talking about Japan.

My conclusion, to put it in an extreme way, is that it's because Japan is an island nation. Since ancient times, the level of interaction and exchange with other countries has not been very high. While diplomatic missions like the "Kentōshi" and "Kentōshi" were sent to the continent (China and Korea), they consisted of only a few individuals dispatched every few years, and their experiences were primarily shared within the government without much influence reaching the general population. As a result, dramatic changes did not occur, and there was no experience of questioning one's own culture or identity.

However, it's important to note that this is a discussion of ancient times, and the situation has changed now.

Personally, I believe that not much has changed even today. Compared to the past, individuals now have much greater opportunities to study abroad. However, since it's not government officials who are going abroad, the impact of the experiences and knowledge gained by individuals on society is relatively small. Those who have studied abroad or are returning to Japan after living overseas often end up working in foreign companies or progressive environments, which means that their expertise is not widely shared with the general public. Alternatively, the changes they bring may be diluted through government or educational committees in compulsory education.

Japanese people, by nature, tend to favor homogeneity and share a cultural value rooted in the concept of "Wa" (harmony) established by Prince Shōtoku. As a result, deviations or outliers are often excluded. This further leads to the homogenization of shared culture and values within the island nation, which diminishes the need to consider "What is our own culture?"

Furthermore, historically, religion has had a significant influence on teachings and social structures. Due to the dubious nature of emerging religions or religious conflicts, there has been a perception in some circles that religion is a dangerous topic, creating a sense of taboo when discussing it.

コメント